【编者按:为积极响应国家教育数字化转型战略,扎实推进新时代高素质专业化教师队伍建设,学校启动“四化协同”教师教学发展跃升行动,为教师专业成长持续注入动能。现特别推出“西南大学教学骨干教师成长记”专栏,持续聚焦深耕教学一线的骨干力量,分享他们在教学创新实践中的成长收获与蜕变经验,希望为全校教师提供可借鉴、可实践的教学思路。期待更多教师主动关注教学创新、投身教学改革,在交流互鉴中共同提升教学能力。专栏后续精彩内容将持续更新,敬请全校师生关注】

以生为锚,在数字化浪潮中探寻法学教学新路径

自2008 年站上法学讲台,我很快发现一个棘手的问题:学生 “等靠要” 思想重,缺乏主动探究意识,专业能力难以通过课堂教学有效提升。那时候我就暗下决心:得打破 “老师讲、学生听” 的老套路,增加学习挑战性,促使学生主动学习。2013 年 “中国慕课元年” 之际,我便自发搞起 “学生慕课” 混合式教学,一头扎进了教改里,踏上了线上线下混合式教学的数字化探索之路。

一、深耕教学:从混合式教学改革到数字化体系构建

混合式教学改革初期,我带着 “让学生真正成为学习主体” 的初心大胆尝试。为破解学生认同度、参与度不高这一问题,通过自主研习课程教学论与教育心理学相关专著、主动学习数字化教学工具,我逐步探索出三条关键路径:

一是精准捕捉学生需求,常态化开展匿名教学问卷调查,既消除学生表达顾虑,又积累真实有效的教学数据,为教改优化提供依据。

二是推动师生协同参与,搭建线上师生协作平台,邀请学生全程参与教改方案的研讨与打磨,确保教学设计贴合学生学习实际。

三是完善数据化评价机制,依托教学平台和课程QQ群,实现成绩反馈及时、透明,以客观数据引导学生真诚投入学习,避免形式化应付。

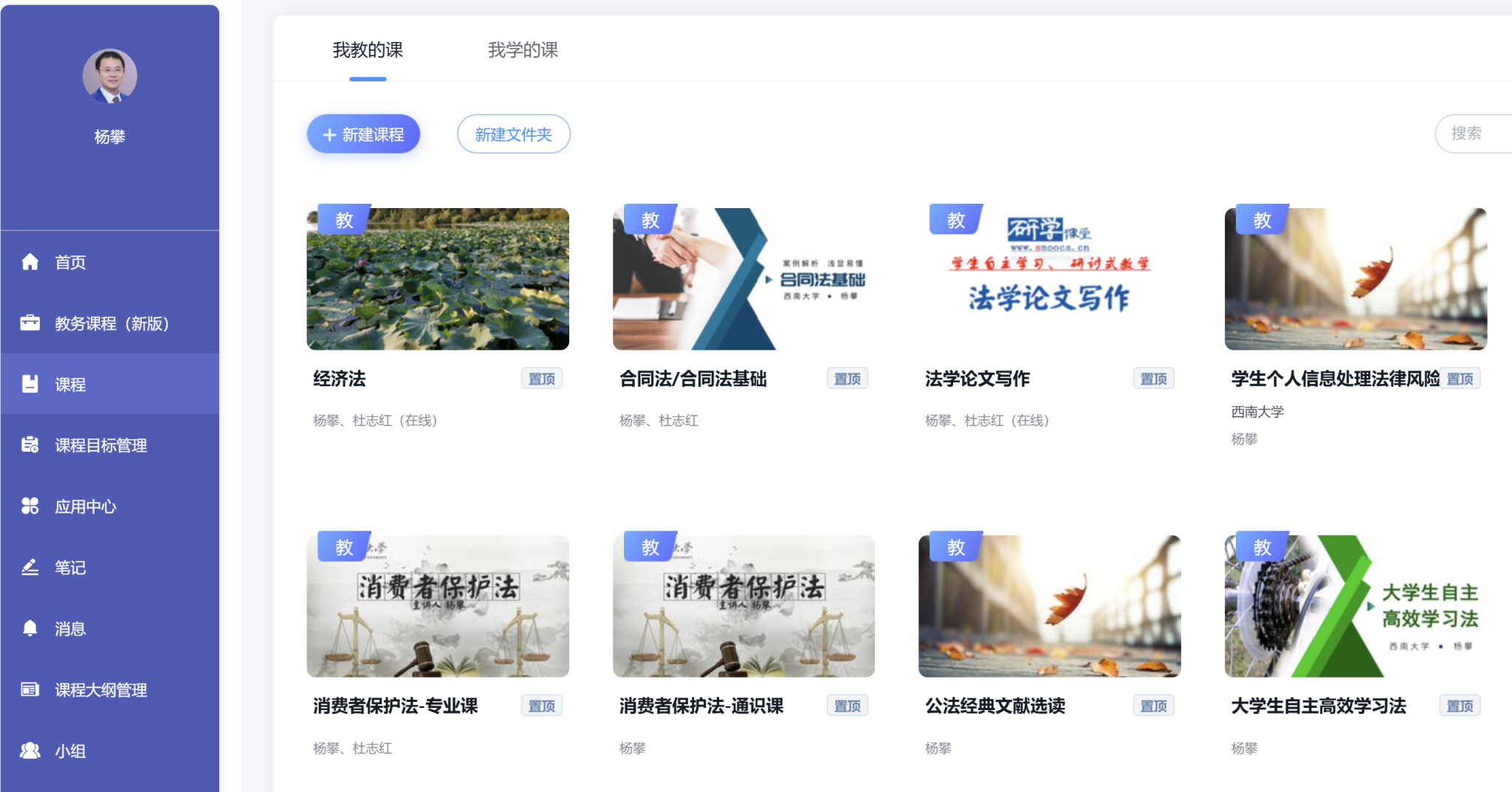

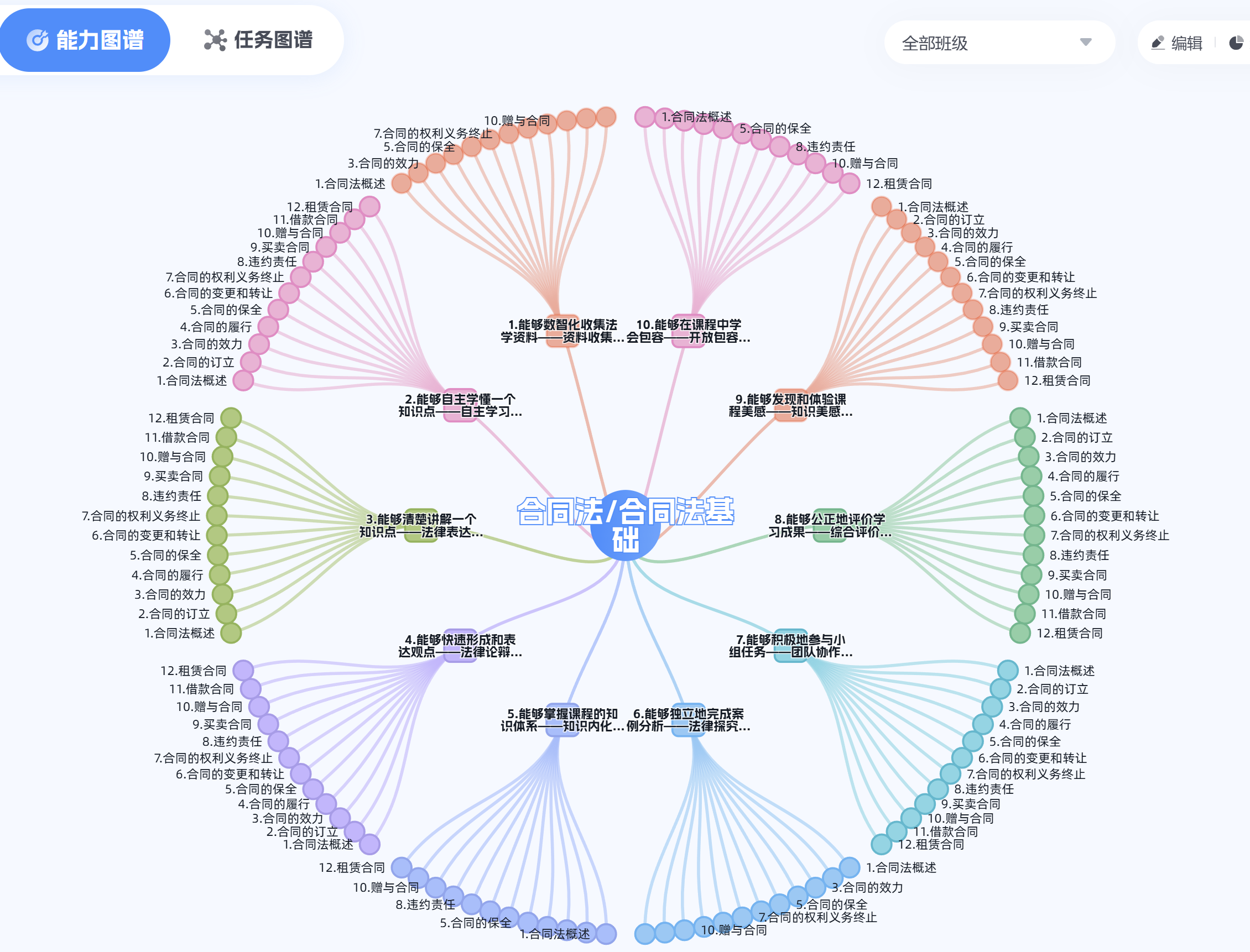

经过十余年持续实践,我构建起 “目标—知识—环节—资源—成绩—调查” 六维一体的数字化教学框架,并于 2014 年起先后创办 “研学课堂”“杨攀1008” 两个公众号:前者作为展示学生学习成果、锻炼专业表达能力的数字化平台,后者则成为分享数字化教学经验、促进同行交流的重要窗口。

这份坚持亦收获了多方认可:经济法和合同法课程获评国家级线上线下混合式一流本科课程,4 篇教学研究论文发表于 CSSCI 期刊。但相较于这些荣誉,更令我欣慰的是毕业生反馈 ——“当年习得的自主学习方法,至今仍在工作中发挥作用”,这无疑是对教学工作最珍贵的肯定。

二、数智赋能:在实践与实战中明晰技术融合方向

随着 AI 技术兴起,如何避免 “技术替代思考” 成为教学新挑战。例如部分学生借助 AI 完成作业或课程论文,而人文社科类课程对内容原创性的鉴别难度较大,面对这一问题,有人说应该禁止使用AI,但我觉得 “堵不如疏”,得搞出 “既要用 AI 提效,又不钝化学生思维” 的平衡术。于是我进行了如下尝试:

第一步是 “凝聚AI应用共识”:将 AI 应用能力纳入课程目标体系,通过 QQ 群分享、课堂案例讲解等方式,帮助学生认识AI在学术研究与职业发展中的重要性,并系统指导学术性AI工具的使用方法;

第二步是“重构教学设计逻辑”:今年暑期,经与学生多次研讨,决定对原有混合式教学模式进行全面重构 —— 以 “提出问题” 作为学习起点,引导学生围绕自身疑问开展线上学习,借助AI检索资料但需自主鉴别信息真伪,再通过课堂讨论、互评反思等环节验证AI提供思路的合理性。我始终向学生强调,实践与思考的过程才是构建专业能力的核心;

第三步是 “给 AI 立规矩”,法学讲究规范,2024年2月我率先制定了《课程中生成式人工智能使用规则》,并根据合同法、经济法教学实际,先后更新至第3版。通过明确AI使用规范,引导学生积极使用、有效鉴别和规范标识AI生成内容,逐步形成“师—生—机”协同联动的教学新形态。

2025年初,我便开始积极参与教师教学发展中心组织的AI 赋能教学能力提升系列培训,系统的培训让我了解 “前沿技术”,更坚定了 “AI 是助手而非主角” 的核心认知。

参加学校首届 AI 赋能教学创新大赛之后,从“问题驱动+ AI拓展”课堂流程的反复打磨,到“发问质量+ AI应用”评价标准的持续优化,每一次方案迭代都让我对“技术服务于教学本质”的内涵有了更深层次的理解。

三、前沿探寻:在跨界视野中激发数字化教学新动能

今年8月,我随学校暑期骨干教师研修团赴香港交流。在与香港各大高校、科技企业代表的交流中,我被AI技术研发的速度、应用的深度和广度深深震撼,其在法律数据分析、合同智能审查等领域的深度应用,让我意识到法学数字化教学改革已刻不容缓,法学数字化教学不应局限于工具层面的应用,更需与行业需求紧密对接。基于此,我确立了下一阶段的目标方向:要将真实的法律场景引入课堂教学,让学生在课堂中接触行业前沿案例与实践模式,实现教学内容与职业需求的无缝衔接,切实提升学生的专业实践能力。

结语:AI 时代,真诚是不变的 “教学密码”

面对迭代迅速的人工智能浪潮,高校教师与其焦虑 “是否会被技术替代”,不如聚焦 “如何与技术协同共进”。我始终坚信,变的是日新月异的技术工具,不变的是“以生为本”的教学初心。真正的数字化教学并非技术的形式化堆砌,而是以更智慧、更贴合学生发展需求的方式,激发学生的思辨能力,赋能学生全面成长。

未来我还想继续 “折腾”,以数字技术为支撑,以潜心育人为根本,将法学课堂打造为培养思辨能力的 “练兵场”;我将以持续的探索与实践,践行高校教师的育人使命,书写AI时代法学教育的高质量发展答卷。