【编者按:为积极响应国家教育数字化转型战略,扎实推进新时代高素质专业化教师队伍建设,学校启动“四化协同”教师教学发展跃升行动,为教师专业成长持续注入动能。现特别推出“西南大学教学骨干教师成长记”专栏,持续聚焦深耕教学一线的骨干力量,分享他们在教学创新实践中的成长收获与蜕变经验,希望为全校教师提供可借鉴、可实践的教学思路。期待更多教师主动关注教学创新、投身教学改革,在交流互鉴中共同提升教学能力。专栏后续精彩内容将持续更新,敬请全校师生关注】

从“启智育人”到“AI赋能”:一位地理教育者二十余年的“守正创新”之路

引言:以生为本,教学相长

从小揣着 “当老师” 的梦想,让我始终对教育事业怀有特殊的情感与使命感。自2004年站上讲台那天起,我便把“教学的本质不是灌输,而是唤醒”这句话深深刻进了骨子里。有人说 “你教了二十多年的书,早该轻车熟路了”,但对我而言,这更像一场 “守正创新” 的修行:既要守住“唤醒学生” 的初心,也要创出教学改革的新路。从传统课堂一路探索到“AI+师范”的新领域,每一步我都在试着让地理教育更有温度、更有“新”度。

一、深耕课堂:从知识传递到能力建构

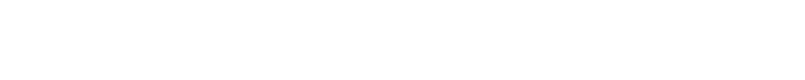

刚教书时,我便将“教是为了不教”作为核心教学信条,“不教”的前提是“教对”—— 要教那些能迁移、能生长的核心素养,而不是那些学生背完就忘的“标准答案”。于是,围绕《地理课程分析与教学设计》等教师教育类核心课程,我慢慢引导学生从“听懂”向“会教”转变,逐渐摸索出了 “三养”教学路数:

一是练“地理眼”:引导学生以地理视角解读现实,培育其开发原创教学案例的学科洞察力。学生通过剖析如“日本低肥胖之谜”(融合饮食文化、城市规划)、“新疆海鲜大丰收”(涵盖科技赋能与产业转型)等跨学科议题,从复杂现象中提取地理要素,整合社会经济等多维知识,转化为鲜活课例。这一过程不仅深化了学科理解,更锤炼了他们打破学科界限、综合解决问题的素养,实现从“观察者”到“设计者”的跨越。

二是塑“教师范”:通过解析名师课堂、研习高考真题等方式,夯实学生的教学设计与实施功底。在首届全国高师技能大赛中,我与教研组同事共同指导的三位学生,从初时的懵懂怯场,经过数月系统训练,最终斩获一项特等奖、两项一等奖。见证他们的蜕变,是我们最大的欣慰。

三是燃“教育情”:通过“我推荐的地理名师”主题分享,让学生跟陶行知、竺可桢这些大家“跨时空对话”,感受他们的教学思想与人格魅力。曾有学生在学习感悟中写下,“原来地理老师也能成为‘大地的观察者’”。这话让我知道,教育理想的种子算种下去了。

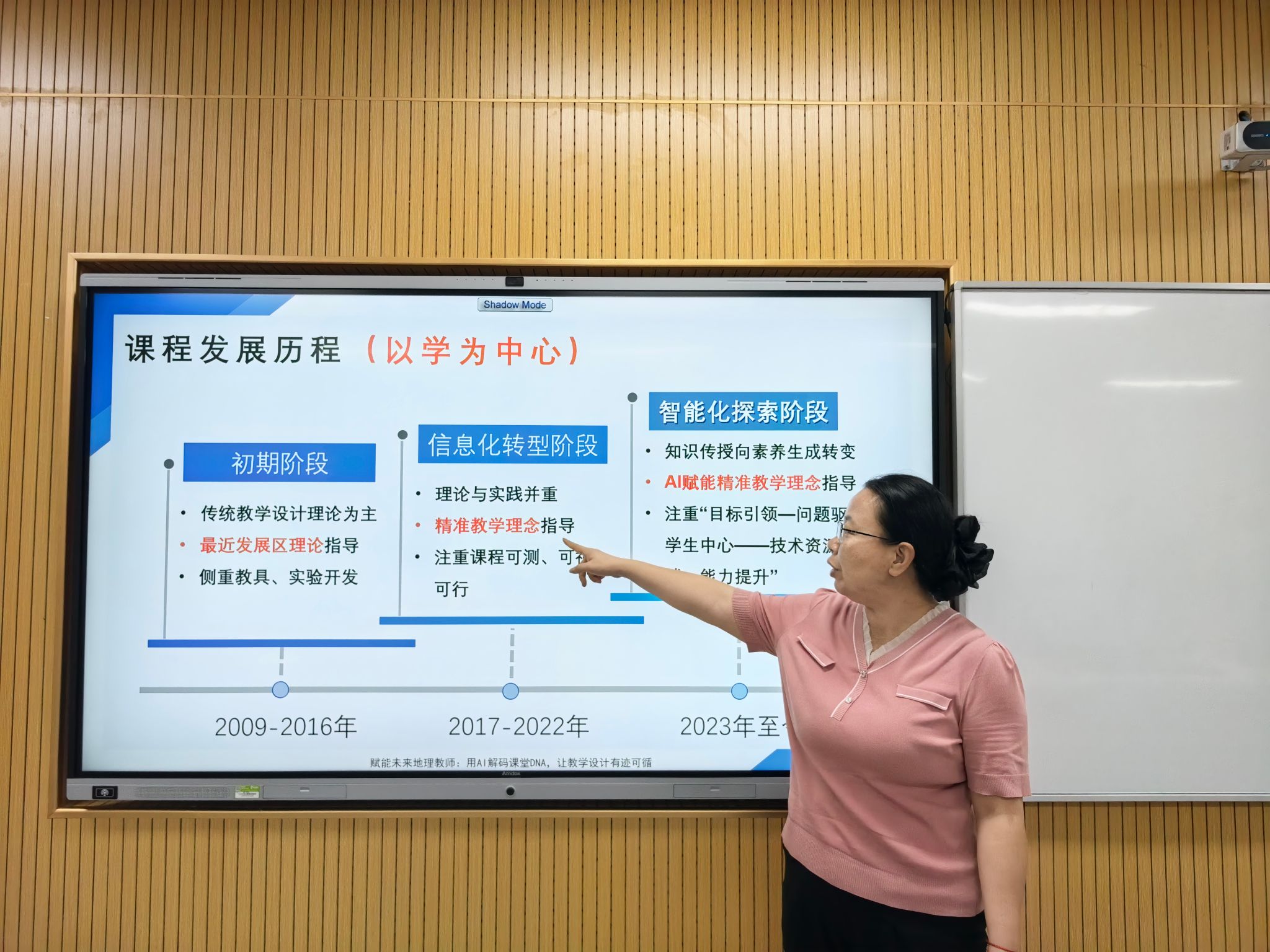

这些年来,我带领学生开发地理教具、设计探究实验、开展研究性学习,帮助他们在真实情境中扎实提升教学实践能力;将主持及参与的国家级、省部级课题成果转化为实训方案与教学案例,反哺课堂;连续多年获评校级优秀毕业论文指导教师;2014—2016年间,指导的学生连续三年荣获全国地理师范生教学技能大赛特等奖……回想起来,我所做的其实并不特殊,无非是始终铭记“教育不是注满一桶水,而是点燃一把火”的初心,并以此踏实前行。

二、技术赋能:智慧课堂的探索与实践

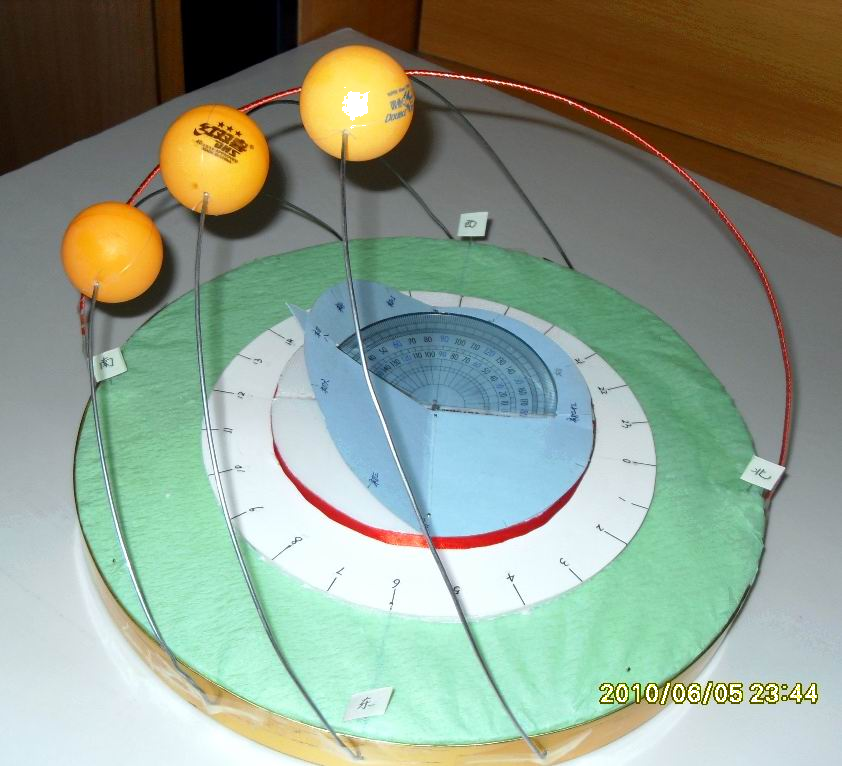

随着教育数字化进程不断加速,传统课堂 “因材施教难”“学情把握模糊”等痛点日益凸显。为此,我主动充电,通过参与教师教学发展中心组织的AI赋能教学能力提升系列培训,系统掌握AI分析工具、智慧教学平台的应用方法,不断深化对技术服务教学的理解。2025年,我带着“AI +地理”教学创新设计参与学校首届AI赋能教学创新大赛,在实战中打磨教学方案,进一步明晰技术与课堂的融合边界。

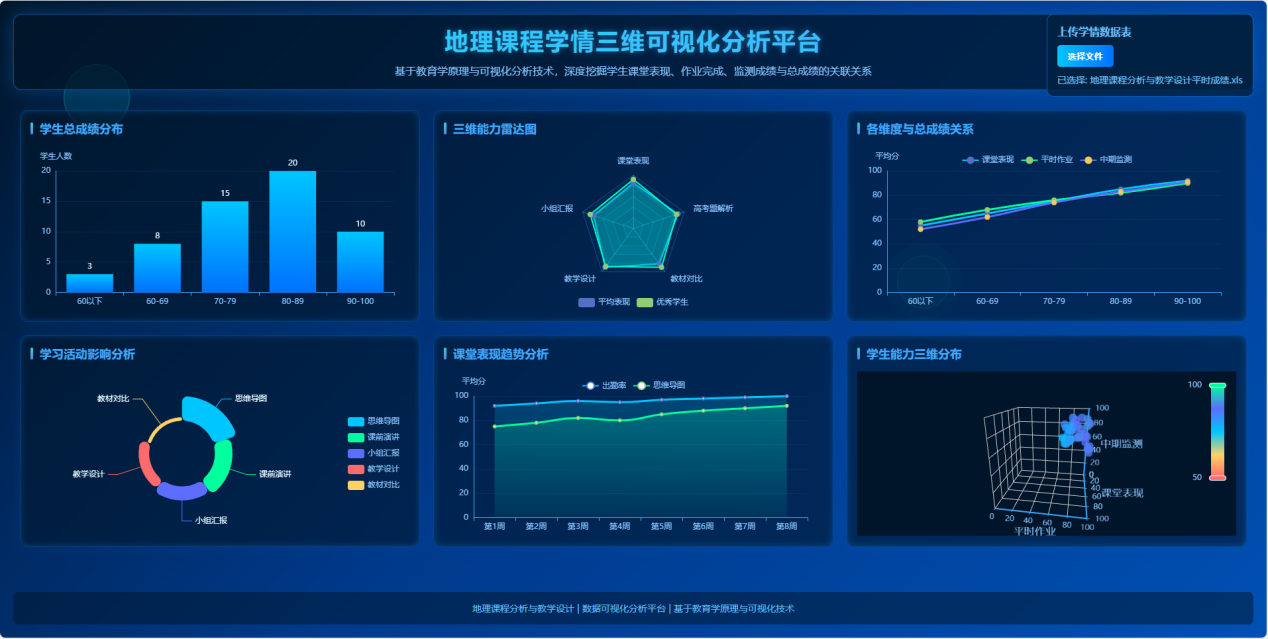

依托培训与赛事积累的经验,我带领团队研发“学情三维分析平台”——基于教育学原理与可视化技术,深度挖掘学生课堂表现、作业完成质量、监测成绩等数据关联,通过“总成绩分布”“能力雷达图”“表现趋势分析”等可视化呈现,帮助教师精准把握学生学习状态与需求。

在课程设计层面,我采用“主题任务链+AI动态案例库”教学模式,将真实、复杂的地理问题引入课堂,并依托Coze平台开发智能辅导工具,构建“学习—分析—反馈—调整”的闭环响应机制。慢慢我发现,AI不是抢老师的活,而是给教学装了 “望远镜”——让我能看得更远、更细。

三、跨界研修:在技术前沿重构教学认知

2025年8月,我有幸参与学校组织的暑期教学研修项目,通过走访香港科学园、香港大学及香港科技大学等一系列前沿机构,亲眼见证AI在智能制造、生物医药、教育创新等多个领域的深度融合与实际应用。我深刻体会到技术、产业与教育之间协同创新的巨大潜力,也使我明确意识到:“未来的师范教育必须超越知识传授,重在培养跨界解决真实问题的思维”。

结语:以育人为根,以技术为翼,走向教育新未来

回首二十余年教学历程,从“黑板粉笔”到“AI 赋能”,改变的是方式,不变的是“唤醒学生”的初心。常有人问:“花这么多心思在教学创新上,值吗?”我也曾这样问过自己。而学生总能给我坚持下去的回答——是他们在赛场收获的自信,是设计出精彩课例的欣喜,更是眼中被点燃的思维之光。这一切,让我确信每一个探索的脚步都意义非凡。我也因此更加坚信,技术从来不是为了取代教师,而是为了延伸教育的力量——它让因材施教更为精准,让师生互动更具温度,让思维启迪更趋深入。

未来,我想继续探索智能技术与师范教育融合的创新路径,守好“育人”的正,用活“技术”的新,让更多地理师范生带着“真本事”走向讲台。