【编者按:为积极响应国家教育数字化转型战略,扎实推进新时代高素质专业化教师队伍建设,学校启动“四化协同”教师教学发展跃升行动,为教师专业成长持续注入动能。现特别推出“西南大学教学骨干教师成长记”专栏,持续聚焦深耕教学一线的骨干力量,分享他们在教学创新实践中的成长收获与蜕变经验,希望为全校教师提供可借鉴、可实践的教学思路。期待更多教师主动关注教学创新、投身教学改革,在交流互鉴中共同提升教学能力。专栏后续精彩内容将持续更新,敬请全校师生关注】

立德树人,数智创新

经纬之间,生生不息

1999年,恰逢新千年将至、我国纺织服装产业开启战略调整的历史性节点,我怀揣对传统产业教育创新的初心,踏上了执教之路。20余年来,从我国加入WTO推动纺织业走向国际,到2020年纺织强国目标基本实现,再到2022年《建设纺织现代化产业体系行动纲要(2022—2035年)》落地实施,我始终以 “启智润心、因材施教” 的育人智慧,“勤学笃行、求是创新” 的躬耕态度,与产业界同仁、教育界师生携手,共同书写新时代高质量纺织服装教育的篇章。深知服装专业的市场化属性,我在教学中始终锚定 “与产业耦合、与市场互动” 的目标:聚焦产业发展重点领域,持续优化、调整、升级课程教学内容;较早将数字化、人工智能与产业新技术、新工艺、新规范融入教学体系,构建跨域、跨界课程体系;推动产业技术知识库等教育数据资源的共建共享,让教学始终与产业发展同频共振。

一、初心如磐,深耕课堂:从技艺传授到能力建构,满足产业转型对人才的新要求

《中国服装行业“十四五”发展指导意见和2035年远景目标》明确提出,服装业是创造美好时尚生活的基础性消费品产业与民生产业,也是体现技术进步、社会文化发展和时代变迁的创新型产业,在提高人民生活质量、发展国家经济、促进社会文化进步等方面发挥着重要作用。改革开放四十余年来,中国服装行业的崛起与壮大,已然成为工业革命以来全球服装产业史上最为壮观的发展事件。无论是隶属于工学领域的服装设计与工程专业,还是归属于艺术学范畴的服装与服饰设计专业,均属于服务国家服装产业发展的工业体系序列。

课堂是育人的主渠道,大学课堂更应是充满活力与多样性的空间——既强调互动探究与自主学习,更注重营造实践导向、学以致用的学习环境。我围绕服装产业 “科技、时尚、绿色” 的定位,以产业基础技能 “成衣立体裁剪” 为核心,建立 “案例教学法+项目式学习” 教学模式:从行业真实问题切入,引导学生运用人体工学原理,通过团队协作攻克复杂设计挑战,将抽象的结构知识转化为可触摸的实践智慧,让被誉为 “软雕塑” 的立体裁剪技艺在实践中焕发活力。

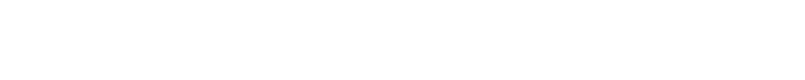

依托成衣立体裁剪核心课程的建设经验,我进一步搭建起成衣立体裁剪、礼服立体裁剪、创意立体裁剪三位一体的完整立体裁剪课程体系。在礼服立体裁剪课程教学中,我探索将传统礼服设计与数字化技术深度融合,实现虚拟作品开发,形成以 “褶皱区域数字化设计” 为核心的特色研究方法;通过攻克 “服装形态快速虚拟还原” 难题,为设计者开展二次造型拓展提供全新思路与技巧,最终凝练出 “三维逆向造型设计方法论”。期间,我先后出版规划教材《立体裁剪》(2010 年)、译著《国际服装立裁设计:美国经典立体裁剪技法》(2019年,系国内体量最大的立体裁剪领域译著)。

多年来,我始终以 “守牢基础技能、创新课程体系” 为导向,通过真实设计项目驱动、国际名师共课交流、鼓励学生参与专业竞赛、跟踪毕业生反馈优化教学等方式,持续强化学生的基础创新能力与成果转化能力,推动立体裁剪课程从 “单纯技艺传授” 升级为 “综合能力建构”,切实满足服装产业转型升级对高素质专业人才的新要求。

二、数字赋能,内容焕新:顺应课程融合化趋势,智慧教学的探索与实践

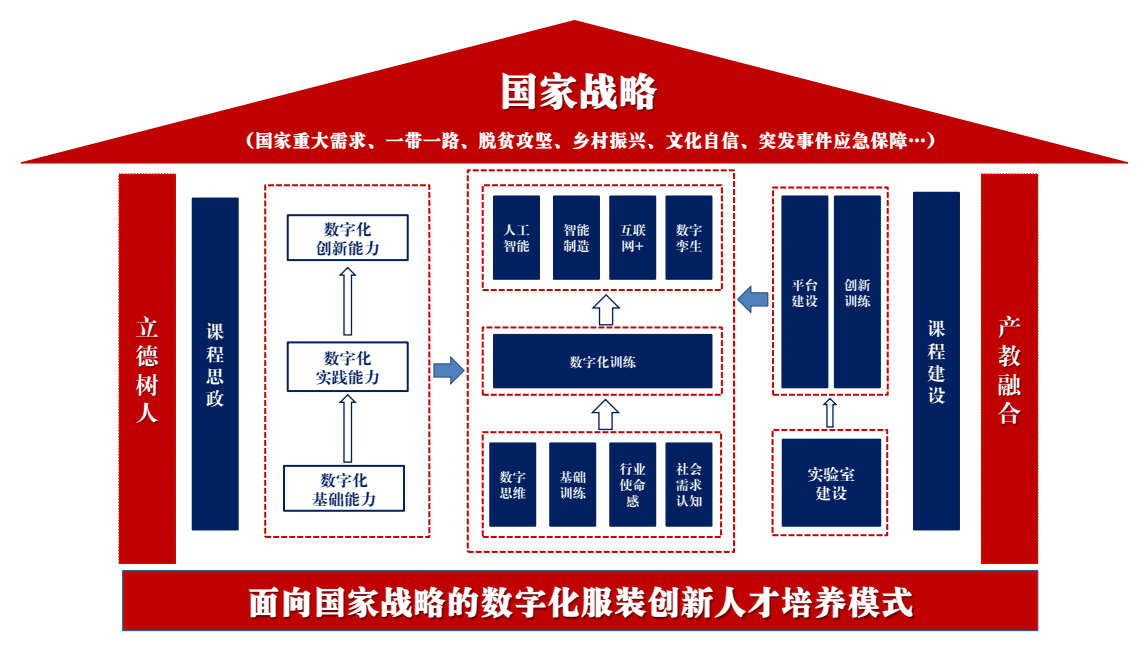

中国式现代化已踏上新征途,科技赋能与产业革命的强劲动能,正加速制造业数字化转型,也推动新质生产力为高质量发展注入活力。2013年,我在曼彻斯特大学3D Fashion Design and Manufacturing Technology 方向访学归国后,深刻领会到 “中国制造” 向 “中国创造” 转变的重要性与紧迫性。通过推进科研实践、申请校内专项实验设备,我带领团队建立了 “服装数字化” 实验室,于2013年开设数字化服装技术课程,2017年增设功能服设计课程——以 “三维扫描—点云处理—曲面重构” 技术路径为突破口,将数字技术作为课程与专业创新的新平台。

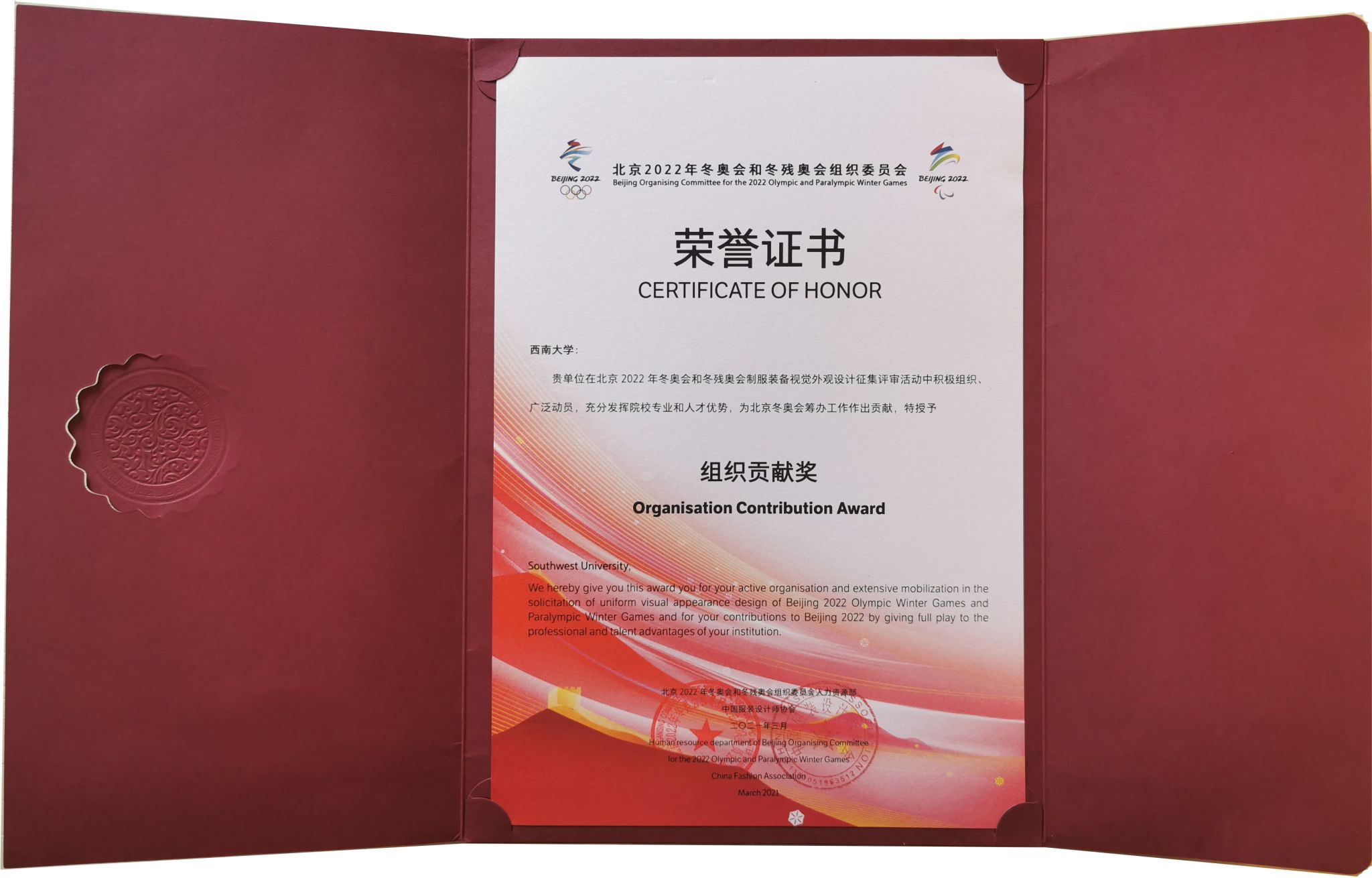

我们将真实项目引入课程教学,先后建成全国数据量最大的未成年人人体数据库(2014—2017)、联合开发国内首个服装虚拟仿真数字博物馆(2017年至今)、联合研发 “世界三极”(南极、北极、珠峰)极地极寒极高海拔运动防护装备(成果已装备国家珠峰登山队与南北极科考队,2019—2020)。其中,相关成果受邀参加联合国教科文组织主办的第五届国际非物质文化遗产节(2015年),团队荣获北京2022年冬奥会和冬残奥会制服装备视觉外观设计 “组织贡献奖”(2021年)、中俄工业创新大赛工业设计专项赛中国赛区决赛二等奖(鞋服类唯一获奖项目,2024年);我也指导学生获得国家级大学生创新创业训练计划项目、代表性论文、专利及专业赛事奖项近百项。

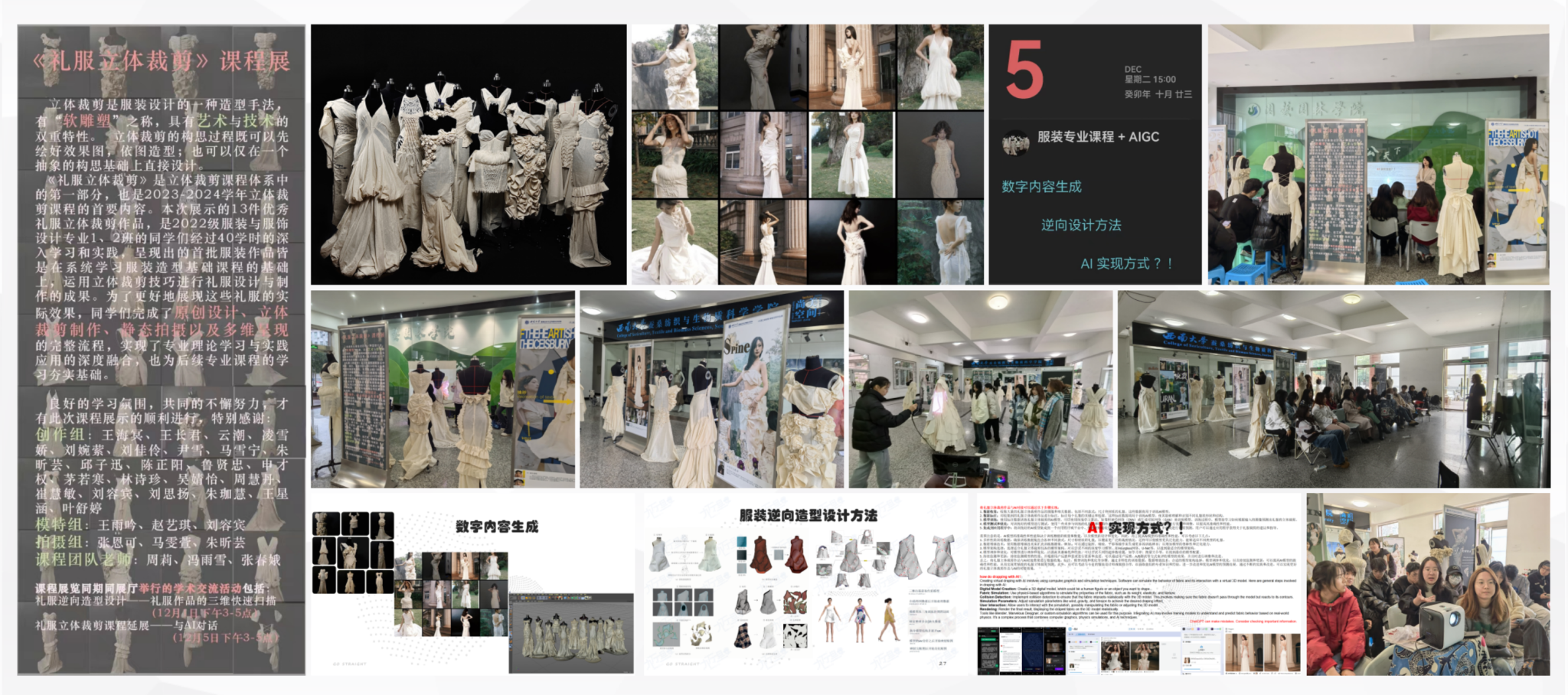

期间,我带领学生赴北卡罗来纳大学交流学习,还通过国际学术引智项目邀请帕森斯设计学院专家到校开展课程教学与项目实践。2019年,“服装数字化” 实验室升级为 “纺织服装虚拟仿真实验室”,教学内容拓展至以数字化思维为基础的数字交互、虚拟体验、仿真服务、数字孪生等领域,构建起面向产业前端的系统设计方法与知识体系。团队先后完成省级、校级教改重点项目与一般项目6项,教学成果荣获西南大学教育教学成果奖一等奖、中国纺织工业联合会纺织教育教学成果奖一等奖(“面向国家战略的数字化服装创新人才培养模式的探索与实践”),并主办首届 “全国服装数字化仿真与三维成形技术学术研讨会”,充分展现智慧教学与数字化转型为教育及行业发展释放的新动力。

三、跨界创新,范式迭代:在研究与实践中重构教学,推动教育数智实践

新一轮科技革命浪潮推动纺织服装产业变革不断深化,人工智能等前沿技术创新及多领域跨界融合,为行业价值提升提供重要路径,而多学科交叉、多领域融合创新正引领产业未来。历史实践证明,教育中心会随制造中心转移。建设中国特色的纺织服装学科专业体系,既是行业高质量发展的需要,也是中国对世界纺织发展应尽的责任。

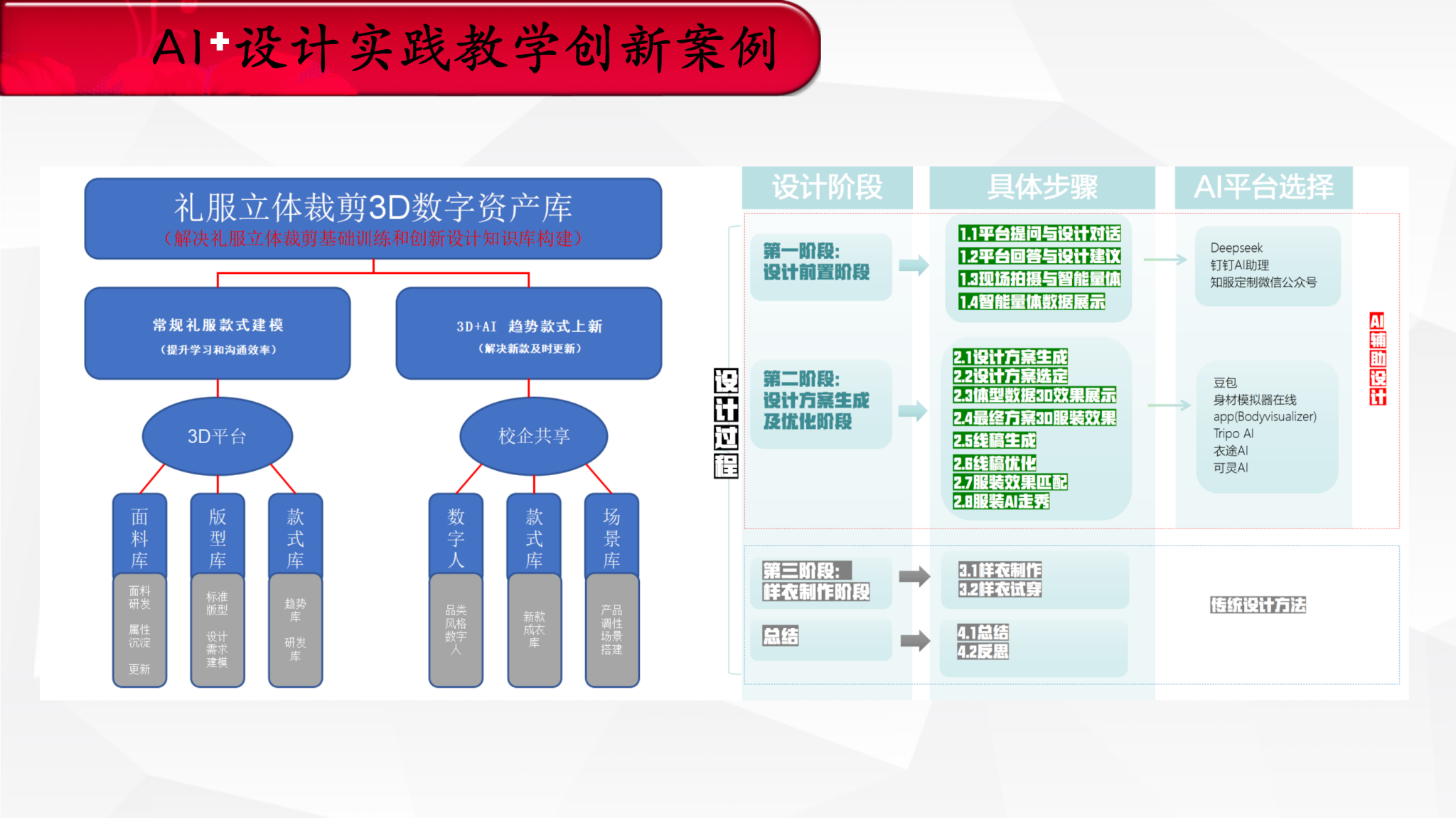

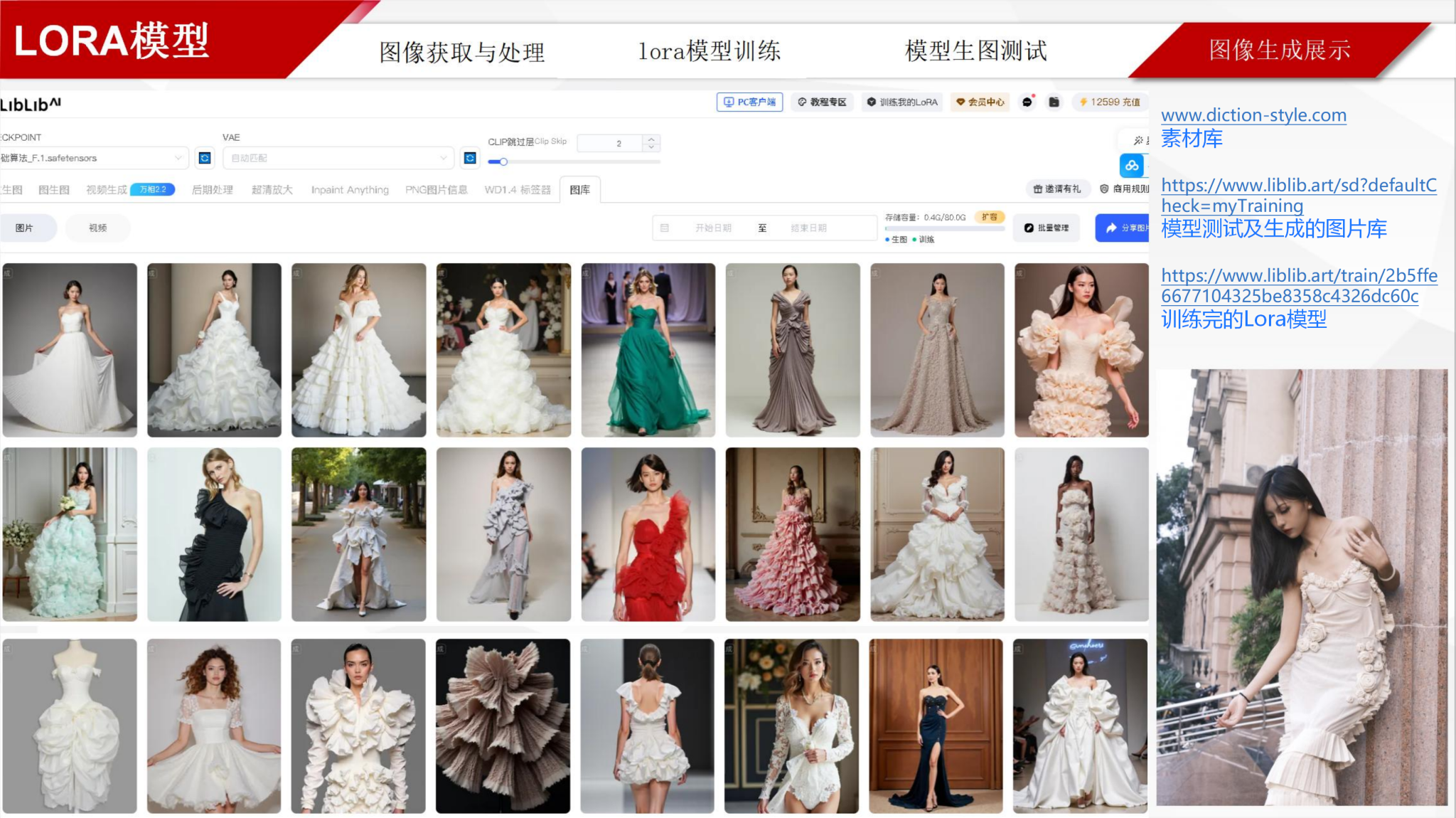

2023年,我开始将数字化服装逆向造型设计方法与AI 赋能设计理念引入实验教学创新,结合 “课程展+数智设计沙龙” 的形式开展探索。2024年,我推动 “多模态智慧教学” 常态化:以超星学习通AI助教开展讨论互动,引导学生自主编写随机选题程序检测知识点,通过分组讲解梳理知识体系,课堂互动率从60%提升至90%,有效打破单向灌输的传统模式;学生借助AI多平台完成从设计灵感到动态模拟的全流程,设计效率大幅提升;智慧教学模型依托设计资源库明确目标,动态优化内容推送,以生成设计探索 “AI灵感+手工塑形”的混合创作模式,还能联动教研数据推送适配课题。

这三者协同推动课堂互动升级、设计创新落地、数智教学深化,助力多模态智慧教学常态化,让教学与实践从 “经验依赖” 迈向 “数据驱动”,形成 “学术突破—教学创新—人才产出” 的闭环。我常对学生说:“技术不是目的,而是延伸设计能力的工具。” 设计的本质仍是对人的关怀与对美的追求,技术只是让我们更高效地实现这一目标。

我们深知,中国服装产业的数字化转型,不仅是技术层面的革新,更是对传统经营模式的深刻反思与重构。AI正重新定义设计创新范式与产业范式,社交媒体成为新时尚策源地,跨界创新也正推动服装教育在研究与实践中重构数智教学实践。

四、研修后的思考:教学创新的融合路径与教师发展

本次暑期参加的AI教学创新研修,通过高校理论讲解与企业实践案例结合,清晰揭示了AI与教育融合的学术价值。AI与教育融合不仅是工具革新,更是教育生态的变革:个性化学习系统能动态评估学生认知路径、生成差异化学习方案,契合“以学习者为中心” 理念,有效破解同质化教学困境。

跨学科教学模式需以真实问题为驱动,例如将自然语言处理与语言文本分析、机器学习与数字建模相整合,实现 “技术应用—知识内化—思维提升” 的三阶迁移,为校本课程开发提供清晰框架。而我们教师专业发展则需构建 “技术认知 —课程设计—伦理判断” 三维能力矩阵,推动个体学习向群体智慧转化,从“单点培训”到“生态构建”转向,为教育数字化转型中的教师发展提供可行路径。

五、牢记初心使命,开放融通,以教育创新支撑行业现代化产业体系建设

从手工技艺到数智赋能,改变的是教学方法与技术手段,不变的是 “唤醒学生潜能” 的初心。教育的核心是 “人”,技术再先进,也无法替代师生间心灵的碰撞与智慧的传承。正如我常和学生分享的:“世界是由问题构成的,不是由专业构成的。”对于面向传统产业的高等教育专业而言,我们需以学科体系建设为核心,构建自主知识体系,提升源头创新能力。当前,我国服装行业已站在攀登全球产业制高点的历史新起点,进入着力引领全球产业变革、全面提高价值创造能力、大幅提升时尚话语权的新时期。

我将牢牢把握教育的政治属性、战略属性、民生属性,持续加强与各类优质教育资源的互容、互鉴、互通,吸收融合先进教育理念与资源,不断提升教学水准;借助数字技术拓宽合作广度、加深合作深度,依托各类资源践行服务产业的合作理念,培养能书写新时代高质量发展的专业人才,以教育创新为行业现代化产业体系建设提供坚实支撑。