【编者按:为积极响应国家教育数字化转型战略,扎实推进新时代高素质专业化教师队伍建设,学校启动“四化协同”教师教学发展跃升行动,为教师专业成长持续注入动能。现特别推出“西南大学教学骨干教师成长记”专栏,持续聚焦深耕教学一线的骨干力量,分享他们在教学创新实践中的成长收获与蜕变经验,希望为全校教师提供可借鉴、可实践的教学思路。期待更多教师主动关注教学创新、投身教学改革,在交流互鉴中共同提升教学能力。专栏后续精彩内容将持续更新,敬请全校师生关注】

从“教学边缘”到“数字先锋”:一位“青椒”的

育人觉醒与破局之路

困局:入职新人遭遇“无课可上”的教学现实

2013年,我入职西南大学,和所有“青椒”一样,我怀揣着一腔职业热忱和对未来的憧憬。然而现实却很快给了我一个“下马威”——入职8年,我的课表依然空空荡荡。科研积分再好看,教学绩效栏却像挂科的试卷一样刺眼,这种在教学中的被动与边缘感,让我深感落差。不曾想,一次偶然的聊天、一门通识课的尝试,竟会彻底点燃我对教学的热爱,并让我在数字化教学的浪潮中,找到了一条高效的“破局”之路。

破局:一门通识课点燃的教学热情

转机,竟源自一次不经意的“诉苦”。当我对同为教师的家人抱怨“下学期我又没课上”时,对方一句“搞个线上通选课呗,学生爱选,一劳永逸”瞬间点醒了我。2021年暑假,我毅然暂停科研,全身心投入课程建设。从脚本撰写到视频录制,我硬是将植物资源学的线上课程门户搭建了起来,把自己从一无所知的小白逼成了能讲、会录、会剪、还会建课的“多面手”。

2022年开课首期,近600名学生的选课通知给了我第一个惊喜。而数字化教学自带的“减负增效”特性,则让我看到了教学的另一种可能。采用混合式教学后,学时中有一半转为线上自学。这感觉就像是找到了教学的“快捷键”——基础内容线上“一次性打包”,我不再需要每学期重复准备,这极大地解放了我的时间和精力,让我能更专注于5次线下课的深度互动设计中。教学,由此从“负担”变成了“创造”。

而更珍贵的收获是师生互动间满溢的温度与生命力,尤其难忘这样的时刻:线下互动课上,当我讲述植物背后的历史故事与生存智慧时,总能看见学生眼中闪烁专注又好奇的光;课堂小组竞赛里,孩子们为一份小奖励齐心协力、踊跃争先,脸上满是热忱与笑意;即便课程结束后,仍有同学把我当作“行走的植物百科全书”,通过私信发来疑问,延续着对植物世界的探索与追问。

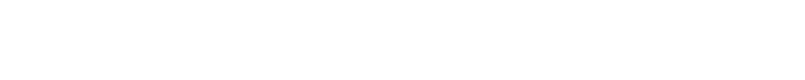

其中,一位学生的故事最让我记忆深刻。她曾焦急地向我求助,希望能救活一盆承载着对奶奶思念的、濒临枯死的石榴盆栽,我瞬间充满了使命感,全力以赴帮助她。半个多月后,学生主动发来了石榴恢复生机的照片,那一刻的喜悦与感动,远非任何绩效指标可以衡量。正是这点点滴滴的联结与回应,让我真切体会到“教学相长”的深度与温暖,让我对教学的态度,从一份“必须完成的任务”,转变为一项“真心热爱的事业”。

深耕:从“单点突破”到“系统重构”的数字化远征

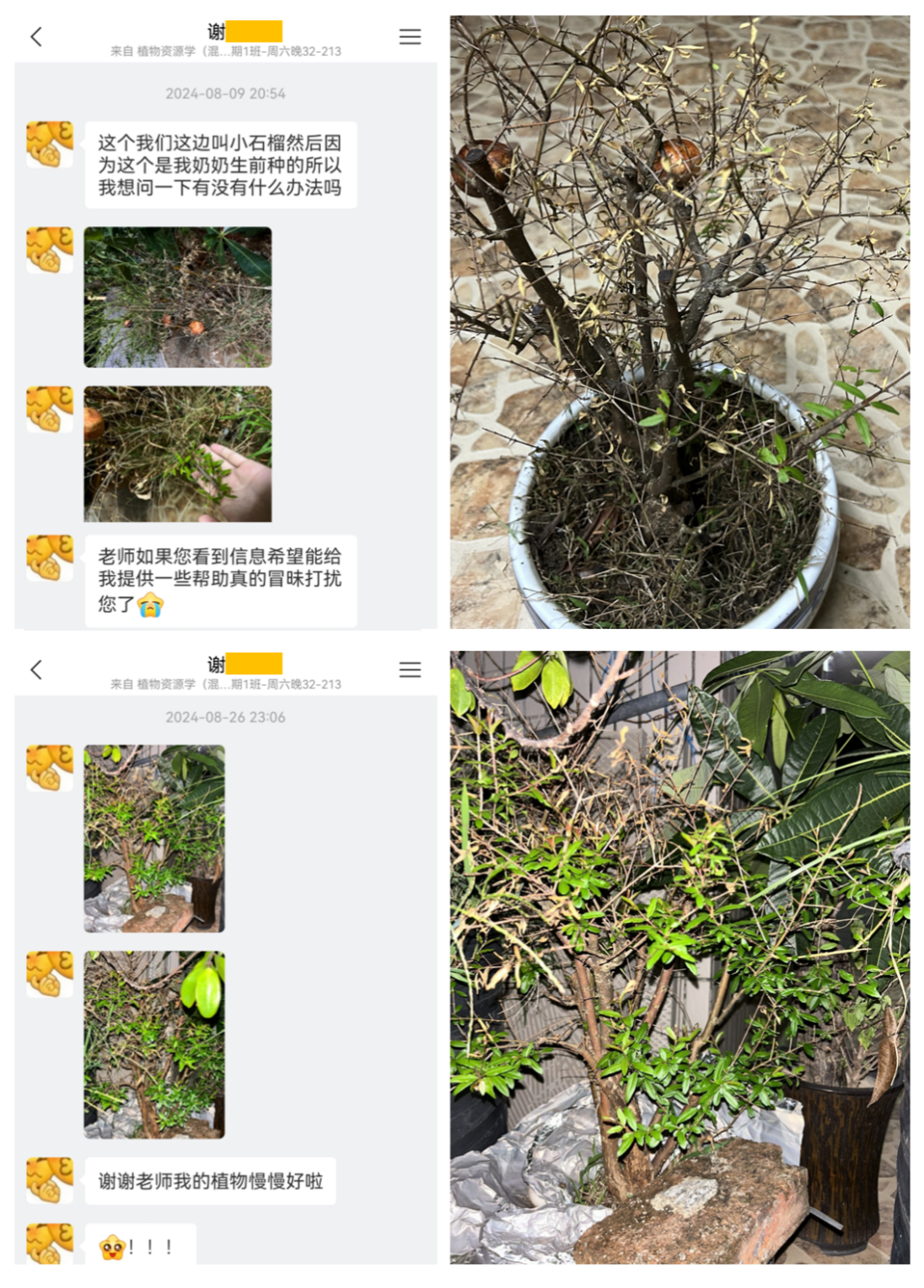

这门通识课的顺利运行,让我初尝数字化教学的甜头。如果说植物资源学是无心插柳的单点突破,那么从2022年末加入基础生物化学这门专业核心课并主导其数字化改革,则是真正“蓄意而为”的系统推进,而这也成为了我教学成长的“加速度”。作为面向十余个专业、近二十个教学班级的大课,改革之初挑战巨大。但在学院一位老师“教学要早做规划”的点拨下,我们团队锚定目标,迅速构建起了“师-生-机-智”四元交互的智慧教学体系,其精髓在于“双向解放”:AI工具与知识图谱为学生规划个性化学习路径,充当“导航仪”;教学平台自动处理考勤、批改、计分等琐务,AI助教则快速诊断学情,成为我的“千里眼”。我从繁琐事务中抽身,将节省出的时间用于更有价值的深度研讨与启发式互动。

三年里,两门课程累计“薅”到8项市级、校级教改项目与教学成果奖,比发2篇SCI论文还快,这让我深信:教学改革并非遥不可及,只要方向明确、方法得当,其成长速度和产出效率,可能比我们想象的更快,甚至比攻克某些科研难题来得更直接。

淬炼:教学比赛,是“试金石”更是“炼钢炉”

教学比赛,是我验证改革成效的“试金石”。还记得第一次参赛时,我连教学创新报告都不会写,交上去的材料活脱脱一份“教学流水账”。但正是比赛这个“高压锅”,成为了我快速成长的“淬炼场”,尤其是学校教师教学发展中心组织的多次专家培训与一对一打磨,逼着我将零散的实践进行系统梳理与提炼升华。

在反复打磨中,我逐渐学会如何将零散的实践案例凝练为具有逻辑性的教学理念,也掌握了如何通过精细化设计提升课堂感染力与参与度。2025年,我在重庆市教学创新大赛和学校首届AI赋能教学大赛中获奖,背后支撑的正是两门课程在数字化改革中积累的扎实案例与显著数据。可以说,比赛不仅锻炼了我“总结教学”的能力,更重塑了我“设计课堂”的思维。

教学比赛这座“淬炼场”,最终推动我从一个凭感觉行动的实践者,逐渐转变为一个有方法、有理念的教学设计者,让个人的探索成为了可复制的模式。

结语:教学,是一场高回报的温暖修行

常有人问:你一个搞科研的人,花这么多精力在教学上,值得吗?我的答案是:教学这条赛道的“性价比”,可能超乎你的想象。 它不像科研需要长年“死磕”,其反馈是即时、正向且持续累积的。数字化与AI,则是这场修行中最智慧的“赋能者”,它让我们得以“优雅地减负”、高效地育人,而这种高效能带来的成就感,又会反过来滋养你对教学的热爱。

从多年的“无课可上”到三年时间成长为“数字化骨干”,我的经历或许可以说明:教学成长,并没有想象中那么难,关键在于迈出第一步。 同时,也为大家附上一份“抄作业”清单,愿我们在教学改革的道路上相互启发、结伴同行,共同收获更多教学的温暖与成就。

附:“抄作业”清单

1.无课:开混合式或线上通选课;

2.线下课:先线上教学平台建课、线上管课,再逐步改数智课;

3.早规划、快行动:明确目标,规划改革,激发内驱力,有意识积累过程性数据与材料;

4.抓住提升机会:讲座、研讨会、工作坊、比赛等 ;

5.充分利用线上教学平台:签到、课堂互动、分组任务、随堂练习、作业批改及学情分析等;

6.善用AI助教:备课、设计教案、设计互动、生成游戏、答疑、分析作业等;

7.广适性混合式教学模式:“师—生—机—智”四元交互智慧教学体系。