【编者按:为积极响应国家教育数字化转型战略,扎实推进新时代高素质专业化教师队伍建设,学校启动“四化协同”教师教学发展跃升行动,为教师专业成长持续注入动能。现特别推出“西南大学教学骨干教师成长记”专栏,持续聚焦深耕教学一线的骨干力量,分享他们在教学创新实践中的成长收获与蜕变经验,希望为全校教师提供可借鉴、可实践的教学思路。期待更多教师主动关注教学创新、投身教学改革,在交流互鉴中共同提升教学能力。专栏后续精彩内容将持续更新,敬请全校师生关注】

让科研与AI撞进生化课堂,做教学创新的“追光者”

引言:科研反哺教学,新起点上的探索与融合

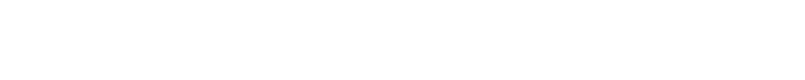

2023年,带着近20年植物进化与分子生物学的科研积淀,我站上西南大学生命科学学院的本科讲台。彼时心里只有一个念头:不能让实验室里的研究“藏着掖着”,得把这些真东西变成学生能懂、能用的教学资源——这就是我“科研反哺教学”的起点。

为了实现这个想法,我跟着教师教学发展中心“练级”:先在AI赋能培训里补技术课,再到工作坊打磨“AI +教学设计”,最后闯首届AI赋能教学创新大赛实战。这套“学-做-赛”下来,教学改革思路渐渐清晰,那就是围绕《生物化学》课程,用知识图谱理科研逻辑、用虚拟仿真还原实验、用AI帮学生啃下复杂概念,科研优势慢慢成了我的教学亮点。

一、热情投入教学,探索融合创新的课程改革之路

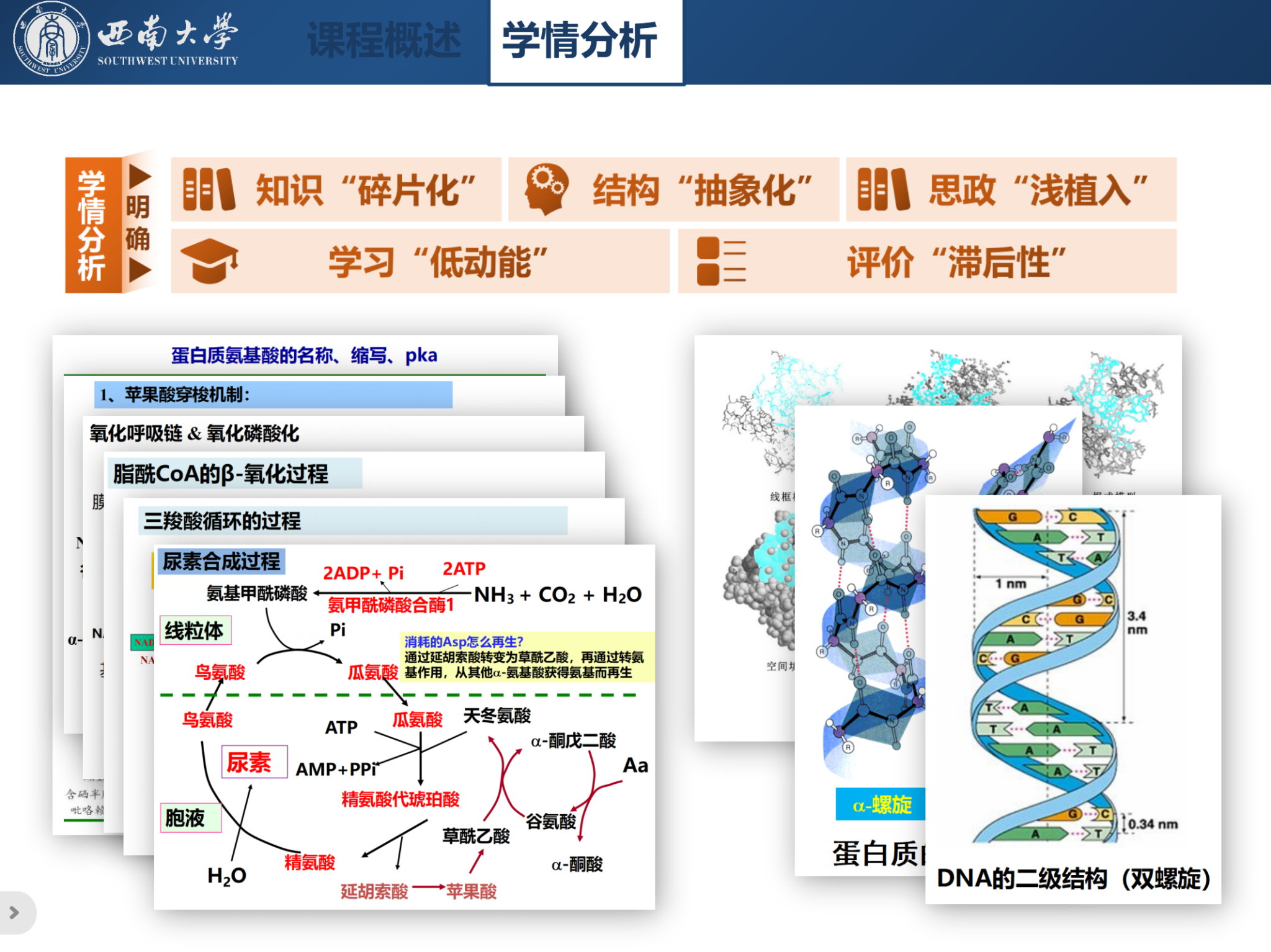

自入职以来,我带着对教学的热情与责任感,正式走上了本科教学的讲台,逐步开始参与课程建设与教学改革的相关实践。起步之初,我便一直思考如何将自己的科研专长与教学实际结合。凭借在生物信息学和结构生物学方面的研究背景,我尝试将蛋白质三维结构的可视化和动态展示引入课堂,帮助学生更直观地理解抽象的分子机制,也逐渐探索出“科研反哺教学”的切入点。

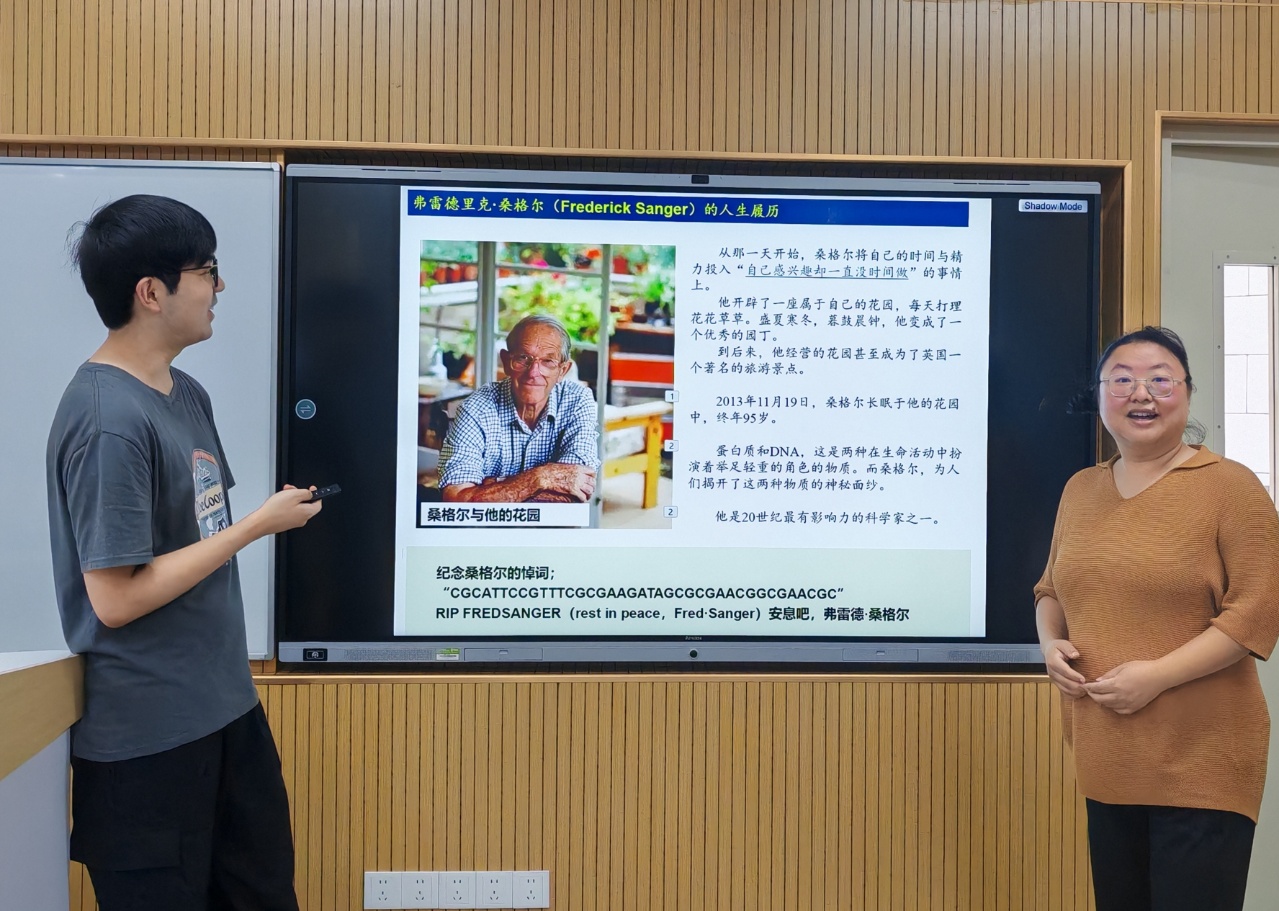

2024年,我参与了教研团队组织的“虚拟仿真+知识图谱”混合式教学项目,在教学设计中初步尝试将结构可视化与知识关联应用于复杂概念的讲解与训练。2025年,我开始围绕《生物化学》课程的知识图谱构建与数字化教学资源开发展开实践,进一步推动教学内容的体系化与可视化建设。同时,我积极参加学校组织的各类智慧教学培训,慢慢发现AI技术能把 “难啃”的生化课变得“好懂”又“好练”。

二、教学新手的AI探索,从工具尝试到理念重塑

面对AI加速发展的时代浪潮,我所在的生物化学教研室团队积极探索AI辅助教学新模式。依托AI辅助批改、智能问答与教学反馈系统,显著提升了课堂互动效率与教学精准度。在课程资源建设上,我们运用生成式AI语言生成模型,优化《生物化学》课程重点难点内容的呈现方式,助力学生在AI辅助下构建个性化学习路径。同时,学校智能学习平台的建设也在不断推进,正在研发基于知识图谱的模块化推送系统,为实现“因材施教”创造更多可能。

在深入了解学生学习难点的过程中,我尝试引入AI三维建模与结构可视化技术,设计动态演示与交互式展示环节,帮助学生更直观地建立对蛋白质等复杂分子结构的空间认知。这一尝试在课堂中收获了积极反馈,也让我进一步认识到,科研成果与教学实践的结合,技术工具与教学理念的融合,将成为未来课程设计的重要方向。AI赋能教学的实践经历让我愈发体会到:教学不仅是知识的传递,更是对学生认知方式的引导与重构。在这一过程中,我逐步建立起对教学创新的系统性理解,也为未来深入推进智能化教学改革积蓄了动力与信心。

三、研修启航,在AI产业图景中重构教学视野

2025年暑期,我有幸参与学校组织的教学研修项目,本以为是 “补教学干货”,结果成了 “打开新天窗”。走访香港大学、香港科技大学,再到国轩高科、燧氏科技这些顶尖企业,我突然发现:AI在香港早不是 “课堂工具”,而是推动产业、城市变革的“引擎”——从智能餐饮到生物医药,高校、企业、政府拧成 “创新共同体”,高校不只是 “教知识”,更要 “孵人才、推技术”。

这一下点醒了我:原来未来的生化教学,不能只盯着课本里的知识点,得引导学生用跨学科思维解决真实问题—— 比如怎么用AI 优化生物制药流程?这才是培养 “智能时代学生” 的关键。

结语:以育人为根,以教学为道,在探索中坚定教育初心

现在再想 “科研反哺教学”,已经不只是 “把科研搬进课堂” 了。站在教育与技术交汇的十字路口,我始终相信:好的教学不是单向输出,而是我和学生、科研和课堂的 “双向奔赴”。未来,我想继续做个 “追光者”,以问题为导向,用 AI 和科研的光,把我的课堂照得更亮、更活。